Славянские осенние праздники, ритуалы и обряды. Часть 3

Про середину октября (листопада) рассказала (см часть 2). Сегодня буду повествовать про начало и конец октября. 4 октября – Проводы Лешего и Водяного. В начале октября славяне прощались на зиму с природными духами. Леший (Лесовик, Лешак) — это один из самых загадочных и многогранных Духов в славянской мифологии. О происхождении леших в народе существовало несколько версий. Так, считалось, что лешие – это проклятые кем-то (прежде всего матерью) люди. С распространением христианства на славянских землях возникли поверья, что лешие (как и домовые, водяные и прочая нечистая сила) – это падшие ангелы, которых Бог выгнал с небес, они упали в леса и превратились в лесных духов. По народным представлениям, леший служил орудием наказания за вольные и невольные грехи человека. Видимо поэтому часто в разговоре употребляли и употребляют до сих пор выражения: “Иди к лешему!” или “Леший тебя задери”. Так, в народном окружении 17 октября категорически запрещается ходить в лес, так как считали, что «всю ночь и весь день лешие безобразничают: кричат, хохочут, ломают деревья и гоняют зверьё лесное, к утру, после первых петухов, проваливаются сквозь землю и появляются вновь, когда земля оттает весной». Отправляясь в лес, нужно было себя обезопасить, и наши предки читали такие обереговые слова: “Бог уперадзі, а я пазадзі, Божанька, мяне правядзі і вярні дамоў. Іду я з выручаюшчым Хрыстом!”. Эти слова можно написать на листке и вложить в карман детям или старикам, чтобы они хранили их в пути. Хозяин водоёмов (рек и озер, прудов и омутов, болот) – водяной, злой дух, нередко славяне называли его еще и водяным чёртом, верили, что там, где есть вода, там есть свой водяной. Чаще всего это были глубинные места, там, где водятся щуки и сомы, а также самые опасные места – водовороты, омуты, болота и т. п. Водяного представляли в виде старика, сгорбленного с бородой, замотанного в тину. Вода рябит – водяной сердиться, вода в реке плещет – он играет, наводнение – свадьба водяного. По поверьям предков водяной покровительствует рыбакам, мельникам и пчеловодам: «Кто с водяным ладит, у того и дождь вовремя в поле, и рыбы вдоволь в неводе». Считалось, что водяной затащит в свои владения тех, кто купается без креста или после заката солнца. Особо опасными для купания народ считал неделю перед праздником Илья, Петровская неделя, Иванов день (Купало), а также время цветения ржи. При этом повсеместно считали, что слуги водяного, которые ходят по земле и сманивают к опасным местам (проруби, мельницы, болото, водопады и т. п.) тех, кто любит выпить или отправляется на воровской промысел.

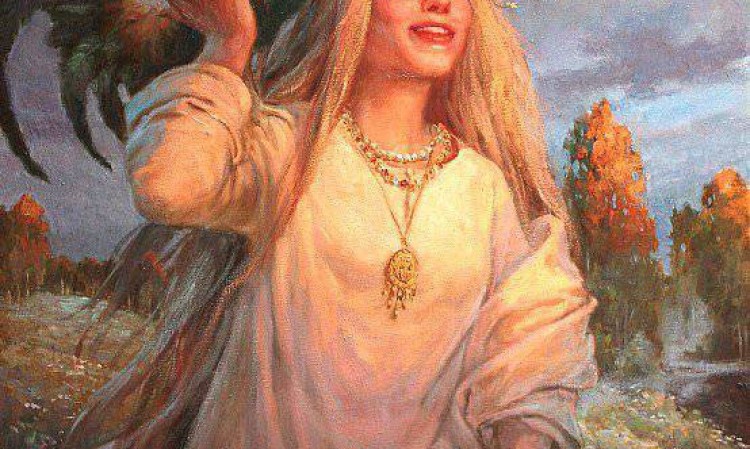

27 октября – Параскева Пятница, святую считали «бабьей заступницей». Что же касается имени великомученицы Параскевы, тут все просто: ее имя буквально переводится как «канун субботы», то есть — пятница. Родители великомученицы были христианами и почитали пятницу — день, в который Иисус Христос претерпел страдания и крестную смерть. Поэтому свою дочь, родившуюся в этот день, они и назвали Параскевой. У восточных славян Параскева Пятница иначе называлась Льняницей, другие прозвища — Параскева-Пятница, Параскева-Льняниха, Ненила-Льняница. Параскеве Пятнице были посвящены 14 (27) октября — день Параскева Грязниха и 28 октября (10 ноября) — день Параскевы Льняницы. У восточных славян деревянные скульптуры Параскевы Пятницы ставились также на колодцах, ей приносились жертвы (в колодец бросали ткани, кудель, нитки, овечью шерсть). Обряд назывался мокрида. В конце октября, когда земля уходит на покой и идут дожди, славяне чествовали богиню Мокошь — прародительницу, хранительницу женской доли и владычицу влаги. Эта неделя называлась Мокридами — временем, когда просили Мокошь о благополучии семьи, защите и доброй судьбе. Женщины благодарили землю за урожай, совершали обряды с водой и нитью, а пятницу посвящали покою и молитвам. Осеннее Мокошье символизировало переход от лета к зиме, от труда к созерцанию, от действия к внутренней тишине — время, когда нити судьбы прялись заново. Параскева Пятница – это христианский прообраз славянской Богини Судьбы Макошь. В честь Параскевы Пятницы в древние времена на перекрёстках и распутицах дорог ставили особые столбы с изображением святой, которые назывались её именем. Памятники эти были похожи на придорожные часовни или кресты и считались священными местами. Предки считали, что святая Параскева Пятница ходит по земле и примечает, кто как живёт, как соблюдает обычаи, заветы. Одних она наказывает, других милует и даже награждает. Считалось грехом прясть в пятницу, а также много смеяться. К Параскеве Пятнице обращались с просьбой о замужестве девушки; «Пятница, святая мученица Парасковея, пошли мне женишка да поскорее, хоть старца, лишь бы в девках не остаться». У богини Мокоши просили счастливой женской доли, здоровья детям, семейного благополучия и душевного мира. Считалось, что, если обращаться к ней с чистыми помыслами, Мокошь услышит каждое слово и поможет так, как может только мать. У славян пятница считалась священным женским днём, когда нельзя было работать, прясть, стирать, шить. Таких пятниц в году было 12, и каждая посвящалась Мокоши – это 12 особо почитаемых пятниц, в которые требуется строгий пост (читай подробнее статью на моем сайте www.eniopsiholog.net). Женщины строго соблюдали запрет, иначе, по поверьям, богиня могла разгневаться и наказать. Если кто-то нарушал этот запрет, про такую женщину насмешливо говорили: «У неё семь пятниц на неделе!» То есть одну пятницу чтит, другую забывает, такую женщину считали непостоянной, противоречивой. Самая последняя неделя октября была так же полностью посвящена различным обрядам, связанным с почитанием предков — так появился праздник Осенние Деды. Это один из краеугольных праздников в календаре славян, ведь понятия Рода, Предков, непрерывной связи поколений были одними из важнейших, если не сказать центральных, в славянском мировоззрении. А процветание Рода, его приумножение, защита и благополучие считались основными целями в жизни каждого славенина. С наступлением дня памяти предков в белорусских селеньях говорили: «Деды, приходите, с нами пейте, едите». Предков чтят на четвертую неделю октября. Это скорее всего связано с завершением уборки урожая: напряженная работа позади, закрома полны — самое время разделить плоды урожая с предками, позвать их на угощение, а заодно и поблагодарить за помощь и покровительство. С другой стороны — погода в это время неустойчивая, «пограничная», и не осень и не зима. Окружающий мир как бы указывает человеку на особое магическое время — время Перехода. По принципу подобия, который крайне часто встречается в различных древних обрядах, получается, что это не только переход от Осени к Зиме, но и Переходы между мирами Яви (живых) и Нави (мертвых), которые открываются именно в это время года, делая возможным встречи с душами предков. Еще один смысл таков: к концу октября кажется, будто сама природа замирает, молчаливо скорбит — а значит, и людям следует задуматься о вечном. Традиции праздничной недели лучше всего сохранились у нас в Беларуси, где Дзяды довольно широко отмечаются. 2 ноября является официальным государственным праздником под названием День памяти. Традиционно в это время поминают всех, кто относился к Роду, но уже покинул землю. Белорусский термин «Дзяды» означает «деды» или «предки» — он применяется не только в отношении усопших мужского пола, а по отношению ко всем без исключения предкам. Языческое название праздника — Навья седмица. Миром Нави славяне называли потусторонний, загробный мир, отделяя его от мира Яви — того, что реально и происходит здесь и сейчас с нами. Навь для славян тоже была реальным миром, но иным, живущим по своим особым законам. Седмица указывает на то, что поминовение длится на протяжении семи дней. К сведению Деды в Беларуси отмечают четыре раза в году — Зимние (в период Масленицы), Весенние (на Радоницу), Летние (перед Семухой) и Осенние или Большие Дзяды. Но именно Осенние Деды стали главным праздником для белорусов потому, что в остальное время года поминают недавно ушедших родственников, осенью же почитают память всего Рода. К неделе предков готовились заранее, гостям из мира Нави старались всячески угодить, опасаясь, что души Предков будут страдать, если увидят в семье разлад, беспорядок. Хочу уточнить, что традиция празднования Дедов прослеживается и у православных, и у католиков, что указывает на глубокую дохристианскую древность праздника. Примечательно и то, что именно его обряды сохранились относительно хорошо, в то время как под влиянием христианства многие языческие славянские праздники, к глубокому сожалению, канули в лету. Праздник этот, в том или иной виде, отмечают в Польше, Литве, в отдельных регионах России. В Шотландии и Германии в конце октября также зажигают особые поминальные огни, которые призваны почтить память покойных. В Дании в это время принято особым образом украшать гробницы предков — с использованием поминального вина, мёда, фруктов и цветов — это символы и проявления урожая этого года, который потомки хотят разделить с Предками. Начинается Навья Седьмица с главного дня — Дедовой Субботы. Вся семья в этот день занята приготовлениями к праздничному ужину. Если большинство славянских торжеств были веселыми, открыто прославляющими жизнь и отмечались радостными песнями, танцами и громким весельем, то Деды — это праздник, который требует определенной сдержанности. Важно не только помыслами, но и всем своим видом проявить дань уважения Предкам. Прежде чем приступить к приготовлению ужина, хозяйки тщательно убирали в доме. Особое внимание уделяли окнам. Считалось, что души ушедших Предков, которые придут посмотреть, как живут их потомки и процветает ли Род — приходят в дом через окна и двери. Накануне Дедовой Субботы вся семья отправлялась в баню. Стол на поминальный ужин ломился от яств. Согласно древней традиции, блюд на столе должно быть не менее пяти. Подавали хозяйки угощение в двух экземплярах — отдельно для живых и для мертвых. Обязательно готовили ту еду, которую предки любили при жизни. Главным угощеньем традиционно были кутья и блины. Считалось, что каша — это символ вечной жизни, которая прослеживается внутри каждого Рода. Кутью варили из цельных зёрен пшеницы, реже из гречки. Угощенья должны были быть только горячими. Души умерших вкушали еду через пар, подымающийся над лакомствами. Вечером субботы вся семья садились за общим столом. Старший мужчина в семье открывал двери настежь, приглашая души посетить трапезу. Важно было вспомнить Предков по именам, сказать добрые слова в адрес каждого. Сидя за столом, нельзя ставить ноги на перекладины, находящиеся под ним. Считалось, что там могут находиться души умерших, отдыхающих в кругу семьи. У белорусов существует примета, связанная с поминальным ужином на Деды. Так, первый, кто встанет из-за стола после трапезы, умрет в этом же году. Важно дождаться пока стол покинет самый старший родственник в Роду. На второй день празднования ходили в гости к родственникам, снова собирались за поминальным столом. Ответные визиты по гостям могли продолжаться до конца недели. В последний день недели остатки поминальной трапезы выносили на улицу птицам. Все традиции празднования – это дань уважения Предкам, почитание их, порадовать и показать, что память о них жива. Взамен Деды даровали потомкам благословение, помогали в трудную минуту, оберегая от войн, неурожая и других напастей. Сегодня огромную популярность в мире приобрел праздник Хэллоуин. Хэллоуин уходит корнями в ту же самую индоевропейскую обрядность, что и белорусские Дзяды, когда на конец октября приходится время Перехода, то есть пограничья между осенью и зимой, и — по принципу подобия — открытия переходов между Навью и Явью. Причем это соединение миров живых и мертвых несет самые разные последствия, замечу — это опасный временной промежуток, в течение которого в мир живых могут проникать и враждебные навьи сущности. Нечисть во многих культурах было принято отпугивать в том числе надевая страшные маски-личины. Предшественник Хэллоуина — один из ключевых кельтских праздников Самайн (отмечался в последний день октября). Он как раз в большей мере концентрируется на защите от сил зла, а не на встрече с Предками, хотя и встреча с предками тоже входила в понятие Самайна, как и различные традиции, связанные с завершением сбора урожая и демонстрацией изобилия и благополучия. Отсюда, вероятно, идет и символика тыквы — самого крупного и яркого осеннего овоща. Кельты верили, что в этот день на землю приходят злые духи, блуждая в поисках заблудшей души. С приходом христианства старые, но неискоренимые традиции Самайна слились с новыми. Вместо почитания Предков акцент сместился на почитание Святых, которые их якобы заменили. В христианской парадигме уже Святые должны были отпугивать нечистые силы от живых, но при этом языческая атрибутика в виде страшных масок-личин всё же осталась. Однако, у славян, изначально все это носило серьезный обрядовый смысл и, конечно, не являлось костюмированной вечеринкой, что можно наблюдать сейчас на Хэллоуин. Подобный симбиоз (двоеверие) христианских форм и названий с языческими, ведическими, индоевропейскими традициями можно сегодня увидеть и во многих других праздниках: Иван Купало/Рождество Иоанна Предтечи; языческая Комоедица - Масленица как начало поста; Коляда – Ярило – молодое Солнце/Рождество Христово на день зимнего солнцестояния; Осенины (праздник Матери Земли на день осеннего равноденствия)/Рождество Богородицы. Если судить о сходстве Дедов и Хэллоуина, то оно прослеживается в дате, в обрядах, связанных с урожаем и изобилием (тыквы, каши, праздничные застолья), в представлении о пограничном времени. Осень отступает, а зима вступает в свои права, Явь и Навь сходятся в одной временной точке. Природа как бы умирает, впадая в сон и аналогично происходит в человеческой жизни, когда люди покидают земной мир, отправляясь в мир загробный. Однако в своем современном виде праздник Хэллоуин далеко ушел и от Самайна и от дня всех Святых, превратившись просто в разгульный карнавал со страшными масками. Языческий славянский праздник Деды же — напротив, сохранил традиции именно духового, спокойного и светлого семейного праздника. Это прежде всего торжество памяти Рода, дань уважения, живая связь поколений и вера в то, что каждый человек внутри своего Рода бессмертен. За нами — ряды Предков, мне становиться от этого спокойно, тихая радость со слезами на глазах. Когда-то и мы с вами станем «ДЗЯДЫ»: никто из живущих никогда не умирает, становясь частью этой цепочки, уходящей в бесконечность в Прошлом и Будущем, в Яви и Нави. А в определенные даты — такие как Навья неделя — когда границы между мирами источаются — весь Род может не мифически, а реально собраться вместе в единой точке «здесь и сейчас»: «Деды, приходите, с нами пейте и едите, как живем мы поглядите».

Продолжение следует, кому было интересно – жду комментарий и/или лайк.